Cuando se venía al mundo en una silla partera

El Museo Municipal de San Sebastián adquirió en 1916 una «ume-iki-lakiyá» del siglo XVII y se abrió una controversia sobre su uso

Las formas de dar a luz son muchas y variadas, con la parturienta acostada, sentada, en cuclillas, de pide, de rodillas, en una bañera, en casa, en un hospital... ¿Cómo reaccionaría una madre o un padre si le propusieran que su hijo viniera el mundo en una silla? ¿Les parecería algo descabellado y arriesgado? Pues los progenitores deben saber que se trata de una práctica que se ha llevado a cabo desde hace siglos. Ya existía en la época egipcia, mesopotámica, griega y musulmana. En España, hasta en las cantiga de Alfonso X el Sabio hay un dibujo al respecto. Las sillas parteras, conocidas también como de parto, de parir, o sillón obstétrico, la utilizaban la nobleza real y familias con grandes recursos económicos, luego se fueron popularizando entre las clases menos pudientes. Se cree que su uso llegó a España importado desde Flandes.

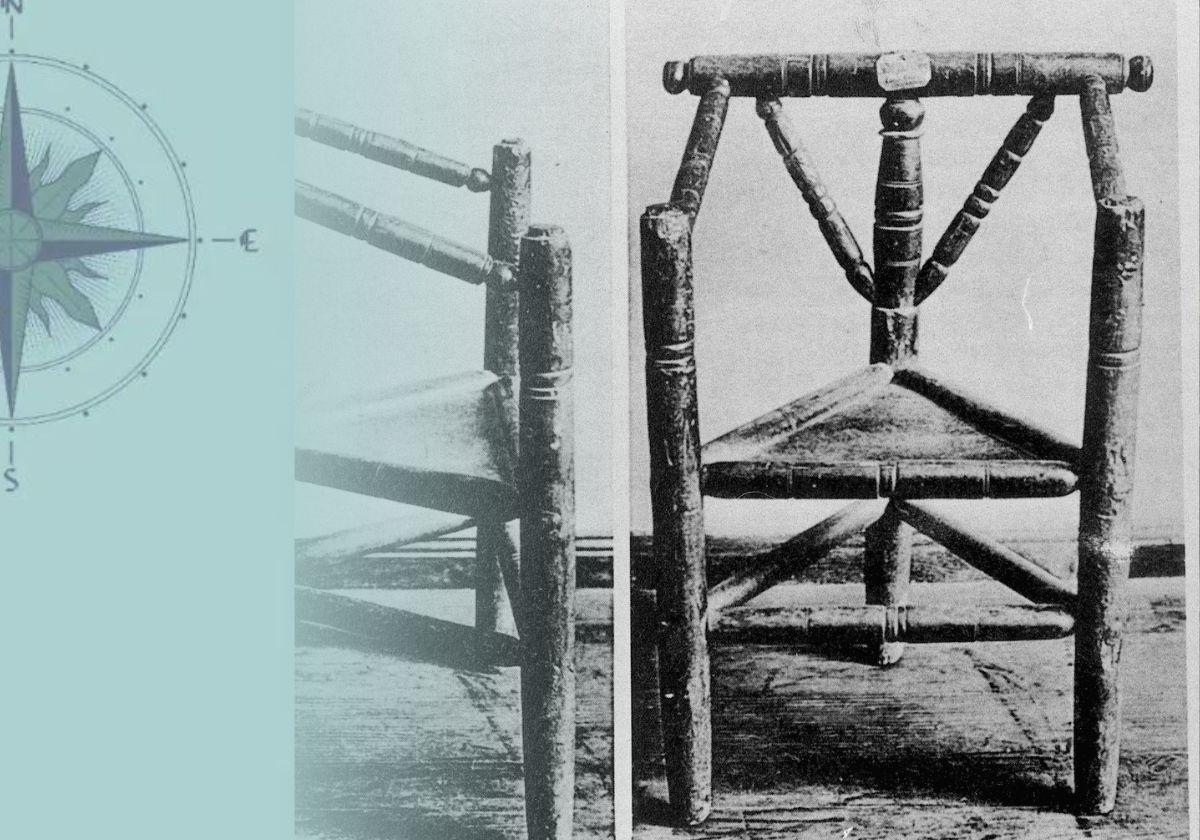

El Museo Municipal de San Sebastián, hoy conocido como Museo San Telmo, adquirió en 1916 una silla partera, en euskera «ume-iki-lakiyá», del siglo del XVIII y se abrió una controversia sobre su uso en los partos. El promotor de la compra fue Telesforo de Aranzadi (Bergara 1860-Barcelona 1945), considerado padre de la Antropología vasca y naturalista. Había incluido la necesidad de contar con un objeto de este tipo en una lista que elaboró en 1904 para la sección de Etnografía. Según se lee en el acta correspondiente al 1 de agosto de 1916 de la junta de gobierno del centro, la especial silla la vendió Agustin R. de Arcaute, un pintor de Tolosa, residente «accidentalmente» en Madrid, por la cantidad veinte y dos pesetas con cincuenta céntimos. Según Aranzadi, había sido localizada por el vocal de la institución, José Aguirre, en el caserío Etxeberri de Itsasondo y por su tipología se creía que era utilizado solo a la hora del alumbramiento.

En la ficha existente en el Museo de San Telmo se especifica que es una silla partera de tres patas de madera, técnica de machiembrado y decoración torneado. «Las tres gruesas patas torneadas que forman un triángulo unido por tres traversas torneadas conforman el eje principal de la silla, ya que se elevan hasta el final del conjunto. A este eje se une el asiento triangular. Las patas se integran con la barra superior del conjunto (la pata trasera directamente, junto dos pequeñas traversas en ángulo de 45º, y las delanteras mediante dos travesaños torneados de unos 30 cm». Sus medidas son 88 centímetros de altura, 63,5 de longitud y 48 de anchura.

En esa misma reunión del 1 de agosto de 1916 del museo donostiarra se aprobó la compra de otra silla partera. Esta vez a Benicia Azcorbe, de la casa Argaya Enea, en Legorreta, por la cantidad total de diez y ocho pesetas con sesenta céntimos.

Aranzadi desveló en una ocasión que Pedro Soraluce, conservador del museo, hacia sentarse en la silla partera a los Padres Capuchinos que visitaban el centro, y que al principio tanto el experto como la institución tuvieron que aguantar las «chacotas» (bulla y alegría mezclada de chanzas y carcajadas con que se celebra algo) y burlas de los donostiarras que, «casi sin excepción», ridiculizaban la iniciativa cultural.

Según se puede leer en un artículo del antropólogo forense Francisco Etxeberria, titulado 'Silla vasca de parto: Siglo XVI', y facilitado por el Museo de San Telmo para este reportaje, «se sabe que en la época medieval había mujeres que daban a luz sentadas y por las representaciones que han quedado se ve que otras mujeres le asistían y le sujetaban. La forma de sujetarla muchas veces consiste en situarse un poco a los lados o por detrás. Una de las formas de dar a luz de la cual hay información en España a través de la etnografía y en Europa es que la mujer parturienta se siente en las piernas de un varón, es decir es el hombre el que se sienta en un taburete o en cualquier lugar con las piernas abiertas en uve y la mujer se sienta encima de las piernas del varón en una actitud por la cual el varón si está solo puede sujetar a la mujer garantizando que haya comodidad a la hora de sentarse. Así se evita que la mujer estuviera sentada en un plano recto, en una silla o en el borde de un banco».

En el escrito destaca que «la medicina oficial inventa un tipo de silla para parir en forma de herradura». Subraya que «esto hace prácticamente el mismo efecto que las piernas abiertas del varón. Afirma que «las de tres patas tienen más estabilidad y así la silla es más útil para colocarla en cualquier terreno irregular, en un caserío, etc.». Por otro lado, recuerda que «hay mayor riesgo de que la mujer sentada en una silla de tres patas se desequilibre y se caiga al suelo frente a una silla de cuatro patas».

Controversia entre Aranzadi y Lekuona

Aranzadi escribió en 1916 un artículo en la revista 'Euskalerriaren Alde' titulado 'Una silla de parir en el museo municipal de San Sebastián'. Tras realizar un repaso de las costumbres sobre las distintas formas de parir existentes en las regiones españolas y en diferentes naciones, ponía en valor su uso por las embarazadas guipuzcoanas a la hora del alumbramiento en los caseríos. Se basó en datos recogidos por una encuesta del Ateneo de Madrid de 1901, el incluso llegó a asegurar que se trataba de una costumbre típicamente vasca.

Su tesis fue rebatida tres años por Manuel de Lekuona (Oiartzun 1894 - Oiartzun 1987). El sacerdote, lingüista, escritor y director de la Real Academia de la Lengua Vasca publicó, también en 'Euskalerriaren Alde', un artículo titulado 'La silla de parir'. Consideró que el «uso primitivo y ad hoc» del asiento procedente de un caserío de Itsasondo podría no ser para ayudar a las mujeres embarazadas a dar a luz, sino que también podría otras finalidades «corrientes» entre los moradores de la vivienda. Agregaba, además, que no estaba probado que este modo de alumbramiento fuera exclusivo de los vascos. Para defender su postura también subrayó que en la Catedral de Vitoria había una pintura en la que se veía a San Antonio de Padua sentado en una silla de este tipo. Esto último es remarcado por Francisco Etxeberria en su artículo.

Otras sillas en Gipuzkoa y en España

Polémicas aparte, lo cierto es que las sillas de parir del Museo Municipal de San Sebastián no son las únicas que se conservan en Gipuzkoa. La historiadora Arantza Cuesta Ezeiza ha documentado otras dos. Una se encuentra en Beasain, concretamente en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y la otra en Legazpi, en la ermita de San Miguel de Motxorro. Sobre esta última explica que está ubicada en el lado de la epístola. Destaca que al igual que la anterior es de estilo popular. Afirma que «este tipo de silla se utilizaba de la siguiente manera: la mujer que iba a alumbrar se sentaba en posición inversa a la normal, pasando las piernas a ambos lados del larguero posterior mientras asía con las manos el travesaño adosado a este larguero para hacer fuerza y así facilitar el parto. Cuando se pensaba que la mujer no iba a tener más hijos, se colocaban unos listones como asiento -hasta entonces carecía de él- y se utilizaba como una silla normal».

Volviendo al artículo del atropólogo forense Francisco Etxeberria, mantiene en su artículo que un carpintero visitó la sección de Etnografía del museo de San Sebastián y al ver la pieza adquirida en el caserío de Itsasondo decidió reproducirla y comenzó a venderla a otros museos como supuestas sillas de parto. Subraya que a raíz de esto «se genera una gran confusión en torno a las sillas de parto, porque mientras que la silla de San Telmo es robusta y fuerte, las de otros museos se descalabran y son frágiles».

Etxeberria remarca que aparecen sillas parecidas en otros museos de temática parecida, «por ejemplo en Madrid y Bilbao». Agrega que «se pueden encontrar publicaciones tan absurdas como en Málaga, donde encontraríamos un sillón de parto, es una silla que tiene un agujero con tapa, y en Badajoz encontraríamos otro asiento para parto; ambas son sillas para defecar y no de parto». «El sentido común nos indica que ninguna mujer puede dar a luz por ese hueco y que no tiene sentido que la silla tenga un cajón para recoger al niño», concluye el investigador.

Sean verdaderas sillas parteras o no todas ellas, es significativo que según recoge la conocida como Encuesta del Ateneo de Madrid , llevada a cabo entre los años 1901 y 1902 por su sección de Ciencias Morales y Políticas, en relación a costumbres populares de nacimiento, matrimonio y muerte en España, en las respuestas recogidas en las fichas manuscritas enviadas desde Gipuzkoa se destaca que las ancianas guipuzcoanas preguntadas en ese informe recordaban haber oído nombrar la existencia de una silla partera, pero aseguraban que nunca la vieron utilizar. El estudio, llevado a cabo en 300 municipios españoles, mantiene, además, que la generalidad de las mujeres consultadas recordaban que daban a luz acostadas en la cama en decúbito supino y con las piernas flexionadas.

Dos similares en Madrid

Sea como fuere, la verdad es que el Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, en Madrid, posee una silla partera que según señala en su página web procede de Gipuzkoa. Es de madera de castaño y estructura muy sólida, sus dimensiones son 87 centímetros de altura, 53 de longitud y 52 de anchura. Está compuesta de tres pies (barrotes) torneados (dos delanteros y uno trasero) y un asiento triangular. Conta con tres chambranas torneadas y el respaldo está formado por una pala (barrote) torneada. Eran importantes los tirantes que actuaban de brazo y enlace entre el respaldo y los montantes delanteros y los dos tirantes que sujetaban el larguero a la pala del respaldo.

También el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid conserva una silla partera «procedente del País Vasco» y datada de finales del siglo XIX. El centro explica que «su asiento triangular desmontable servía para ser utilizada como silla convencional después del parto. Su diseño permitía que la parturienta se sentase de cara al respaldo, introdujese las piernas en las oquedades formadas por los brazos de la silla y se sujetase al respaldo para facilitar la tarea de empuje».

A lo mejor no era tan malo venir al mundo en una humilde silla partera, si se tiene en cuenta esta cita del escritor Estadounidense Isaac Asimov: «El peligro es que un hijo nacido en el trono casi con seguridad se echa a perder. Recibe demasiados halagos y demasiado poder, y confunde el accidente del nacimiento con las realizaciones de valor».