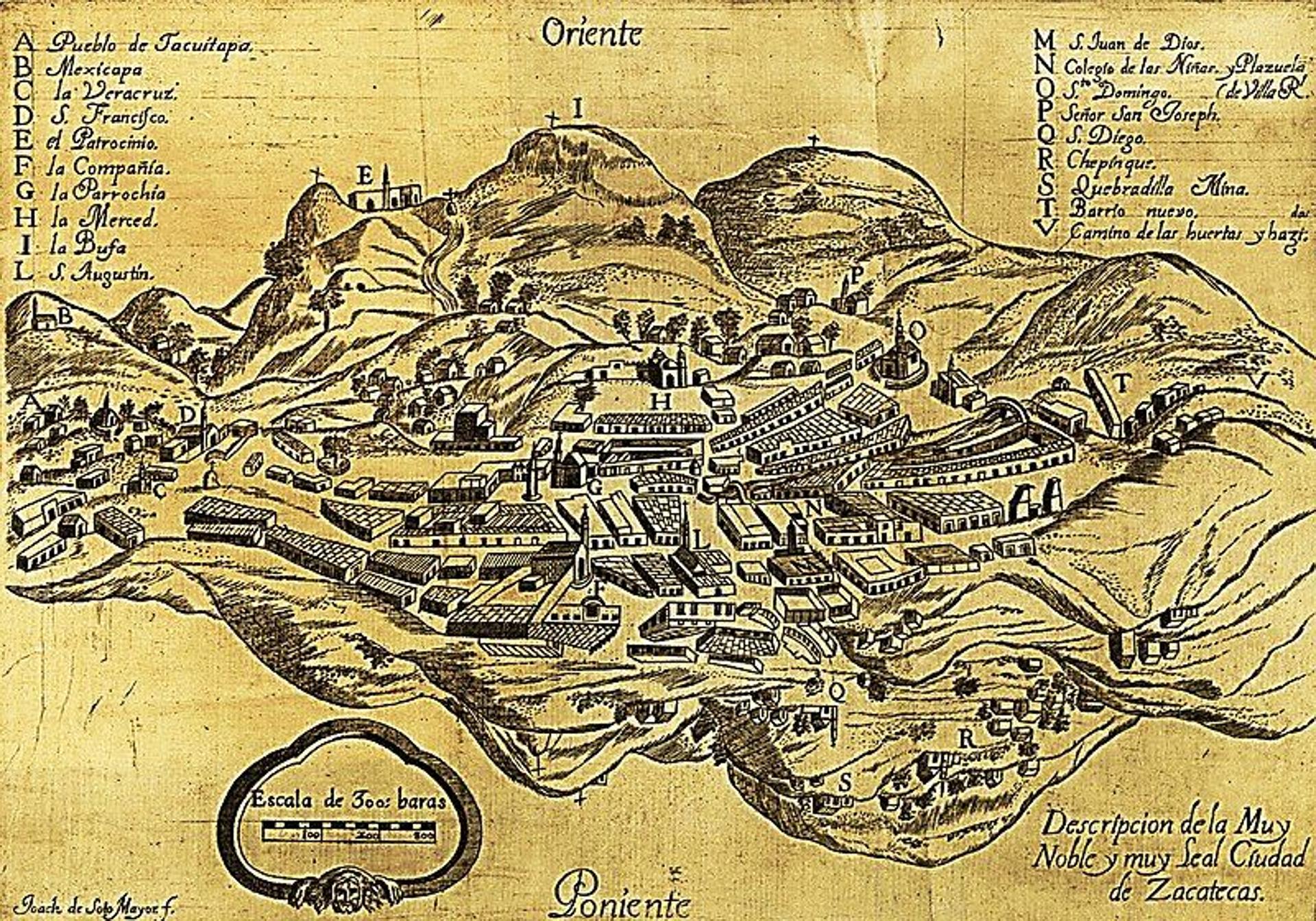

La plata de Zacatecas: riqueza, explotación y legado de un imperio

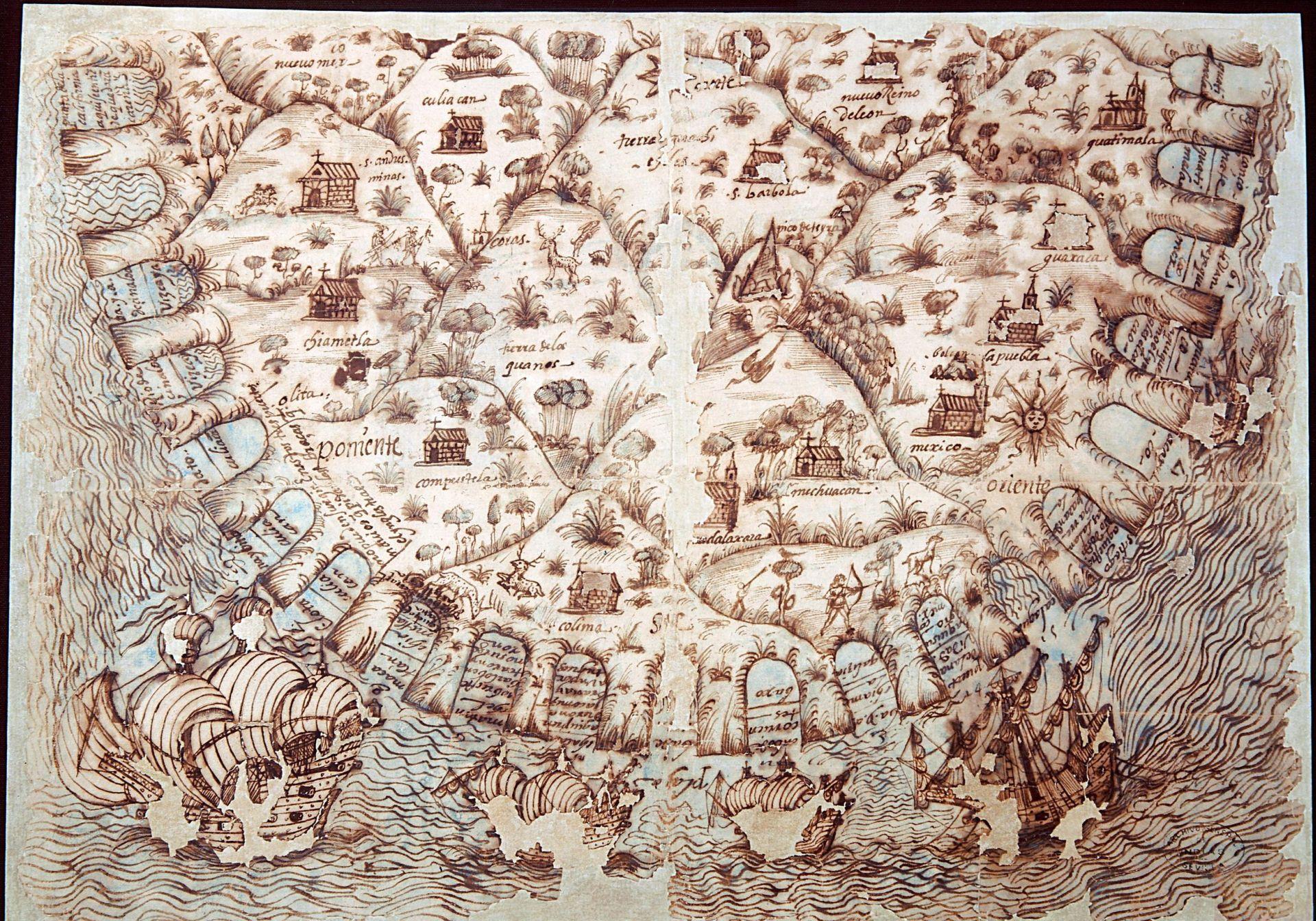

En el corazón de Nueva España, Zacatecas se convirtió en uno de los principales centros mineros del siglo XVI. Entre sus protagonistas, varios guipuzcoanos contribuyeron a su explotación y desarrollo.

El 16 de febrero de 1569, en una casa de Zacatecas, México, un escribiente tomó una pluma y comenzó a redactar una carta. Su letra era clara, pausada, casi como si quisiera imitar la perfección de la imprenta. Nada que ver con los trazos rápidos y las líneas apretadas que solían aparecer en los documentos de la época. Pero esta no era una carta cualquiera: estaba destinada a Felipe II y el escribiente sabía que debía ser lo más legible posible.

Aunque la letra era la del escribiente, los remitentes de esa carta eran dos mujeres y ocho hombres. Entre ellos destacaba Diego de Ibarra, un guipuzcoano que participó en la colonización de Nueva España y que había fundado la ciudad de Zacatecas. Junto a él figuraban Catalina de Salazar, Ana del Corral, Pedro de Ahumada, Juan de San Pedro Ortiz, Juan de Zaldívar, Alonso Gutiérrez del Campo, Baltasar de Bañuelos, Antonio de Salas y Juan de Rentería. Cada una de estas personas estaba muy vinculada a la conquista de Nueva España y sus nombres resonaban en los círculos de poder y riqueza. Eran los propietarios de las minas de plata de la región.

Zacatecas, el lugar desde donde escribían, era un coto minero relativamente nuevo. Apenas habían pasado veinte años desde su descubrimiento por otro guipuzcoano, Juan de Tolosa, en 1546. A pesar de que la abundancia de plata apuntaba a que la explotación de estas minas se iba a convertir en una de las mayores fuentes de riqueza, para 1569 la falta de mano de obra amenazaba con frenar su potencial. Por eso, esas diez personas quisieron escribir al rey.

Indígenas y esclavos negros: la mano de obra necesaria

Para cavar túneles y pozos, desprender la roca, acarrear canastos y carretillas, triturar el mineral, separar las impurezas de la plata y moldear los lingotes, se necesitaba mucha mano de obra. Era un trabajo físico y mal pagado, que no todo el mundo estaba dispuesto a realizar.

Durante los primeros años, las personas propietarias de las minas utilizaron a indígenas que habían apresado y esclavizado. Sin embargo, con el tiempo, una ley prohibió la esclavitud de las personas originarias de esas tierras. De manera que, en teoría, eran libres de acudir a una mina y, si lo hacían, debían recibir un salario. Ahora bien, había una condición: todo aquel que entrara en una mina debía estar bautizado en la fe católica.

Por eso Domingo de Ibarra y los demás propietarios de las minas escribieron al rey. Su petición era clara: querían que se levantara cuanto antes un monasterio de San Francisco y que se le asignara un mayor número de clérigos. Aunque ya habían comenzado a construir el monasterio, necesitaban la ayuda económica del monarca para terminarlo cuanto antes. La iglesia no solo era necesaria para que ellos mismos recibieran los santos sacramentos, sino también para que los indígenas fueran bautizados y acudieran a misa, dos requisitos indispensables para utilizarlos como mano de obra.

El miedo a los arcabuces, a la pólvora y a los castigos empujaron a los indígenas al bautismo y a alejarse de sus moradas para ir a trabajar a las minas. Una vez instalados en Zacatecas, los dueños de las minas registraban sus nombres en un libro. A partir de ese momento, sus vidas quedaron reguladas por unas Ordenanzas de 66 artículos. Estas normas controlaban sus vidas, incluso su tiempo libre. Así, por ejemplo, los días festivos tenían prohibido salir al anochecer, emborracharse o reunirse para bailar. En el caso de desobedecer alguna de estas normas, el indígena era azotado cien veces y el doble si reincidía, además de ser vendido como esclavo durante un año. Por aquel entonces, así era como se entendía la libertad de los indígenas en las minas de Zacatecas.

Sin embargo, debido a que la mano de obra indígena no era suficiente para extraer tanta riqueza, los propietarios de las minas compraron personas negras traídas desde África. Estas personas esclavizadas se convirtieron en una pieza fundamental del sistema de explotación minera. Su fuerza y resistencia era utilizada para las tareas más duras. Sus vidas también quedaron reguladas por las Ordenanzas de Zacatecas, pero, a diferencia de los indígenas, cuando reincidían en alguna desobediencia, sus dueños les imponían un castigo más severo: debían llevar grilletes durante seis meses.

No obstante, tras veinte años de explotación, el panorama comenzaba a cambiar. El precio de los esclavos y los gastos derivados de la explotación de las minas habían aumentado tanto que, en opinión de los propietarios, la minería ya no resultaba rentable. A esto se sumaba un peligro constante: los salteadores de caminos -zacatecas y guachichiles-, que día tras día amenazaban a quienes llegaban a Zacatecas con carros cargados de provisiones. De hecho, en los dos años anteriores habían sido asesinadas 600 personas, entre españoles, indígenas y negros. Ante el miedo a morir, mucha gente dejó de abastecer las minas, lo que podía suponer la despoblación del lugar.

De manera que, tan solo doce días después de mandar la carta al rey solicitándole ayuda para la construcción del monasterio de San Francisco, Diego de Ibarra y el resto de los propietarios de las minas pidieron al escribiente que redactara una segunda carta. En esta ocasión, querían que el monarca les mandara un oficial para que este averiguara cómo asegurar las provisiones. Además, le suplicaron que redujera el precio de dos elementos clave para la explotación de las minas: los esclavos y el azogue.

El azogue: tan necesario como peligroso

El azogue o mercurio era fundamental para lograr separar la plata del resto de los minerales. Sin este metal líquido, las minas de Zacatecas y de otros cotos de Nueva España no se habrían podido explotar.

El azogue se extraía de las minas de Almadén, en Ciudad Real, donde se encuentra la mayor concentración de mercurio del mundo. Su manipulación requería mucho cuidado porque se trata de un fluido de gran densidad, y había que introducirlo en unas bolsas estancas de cuero. Una vez envasado, se transportaba en mulas hasta el puerto de Sevilla. Cualquier bache, cualquier tropiezo podría suponer la caída y rotura de las bolsas, lo que provocaba el derrame del preciado líquido. Así que se ponía especial cuidado en el transporte.

En Sevilla, el azogue se cargaba en las bodegas de los barcos de la Flota que cada año salían rumbo a Nueva España. La Corona española era consciente de que, si fallaban los envíos de azogue a las Indias, disminuiría la producción de plata. En consecuencia, cuanto más azogue se enviara, más plata se extraería y mayores beneficios reportaría a la corona. No es de extrañar, por tanto, que Felipe II accediera a las peticiones de Diego de Ibarra y del resto de los propietarios. Las minas de Zacatecas no podían quedar paralizadas.

Sin embargo, cada gota de este mineral era tan valiosa como peligrosa, pues su manejo ponía en riesgo la salud de quienes lo utilizaban. En Zacatecas, eran principalmente los indígenas y los esclavos quienes tenían que manipular el azogue durante el proceso de amalgamación. En los patios de las minas, se les asignaba la tarea de mezclar el mineral triturado con mercurio. El contacto prolongado con el metal líquido, así como la inhalación de los vapores dañaba su piel y provocaba envenenamientos lentos que afectaban sus pulmones, riñones y cerebros. Los síntomas eran devastadores: temblores, alucinaciones y un deterioro físico irreversible que en poco tiempo los incapacitaba para trabajar. Para los propietarios, estas vidas eran reemplazables, pero, para quienes sufrían, el azogue era un verdugo silencioso. De ahí que los propietarios reclamaran bajar el precio de los esclavos. Necesitaban obtener mano de obra de forma continuada.

Además de ser nocivo para las personas, el azogue fue un producto altamente contaminante para el medio ambiente. El metal sobrante solía verterse en los ríos y envenenaba el agua. Al filtrarse en la tierra, contaminaba los suelos, lo que convertía las tierras en improductivas. En Zacatecas, el legado del azogue no solo quedó marcado en la salud de sus trabajadores, sino también en el entorno natural. Pero el ansia de fortuna no entendía, ni entiende, de salud ajena ni de respeto a la naturaleza.

En la actualidad, en Zacatecas, en memoria de Diego de Ibarra, de Juan de Tolosa y de Cristóbal de Oñate y Baltasar Termiño de Bañuelos, los cuatro exploradores a las que se les atribuye la fundación de la localidad, se levanta la fuente de los Conquistadores en homenaje a su legado. Sin embargo, este monumento contrasta con el olvido de quienes, con su trabajo y sufrimiento, hicieron posible la riqueza que tanto se celebra.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión