Gipuzkoa en la picota

Gabiria y Ezkio-Itsaso conservan las dos únicas columnas de piedras para el castigo de delincuentes, muy comunes en nuestros antiguos paisajes

A la entrada o salida de las poblaciones, en sus plazas y en los lugares más transitados, se alzaban columnas primero de madera y más tarde de piedra, dotadas de argollas o garfios, donde se ajusticiaba a los condenados y se exhibían los pesos y medidas fraudulentos para escarnio de carniceros, abaceros o molineros tramposos. Para mayor expresividad, en ocasiones las picotas presentaban inscripciones amenazantes, como es el caso de la burgalesa de Covarrubias: «Venid, malvados, que yo os daré vuestro merecido».

En las Partidas de Alfonso X el Sabio (siglo XIII) se describe un castigo llamado 'la setena', que consistía en atar al reo desnudo a una picota «untado de miel para que lo coman las moscas» y dejarlo al sol durante horas. Quienes cometían delitos de mayor gravedad acababan con sus cabeza, manos u orejas pendiendo de la picota. Ejemplo histórico muy citado es el de los líderes comuneros de Villalar que se rebelaron contra Carlos I en 1521: con una gran espada, el verdugo decapitó a Padilla, Bravo y Maldonado y puso sus testas en exposición sobre la picota de dicha localidad vallisoletana. Manera eficaz de bajar los humos a los alborotadores.

Corrientemente se confunden picotas, rollos y cruceros, tres tipos de columnas con distintas funciones. En sus primeros tiempos, el rollo era indicador de los límites de una jurisdicción, a la manera de los mojones, y en ciertos casos lucía como monumento acreditativo de su condición de villazgo. No obstante, la confusión viene dada porque hubo rollos que se utilizaron también como picotas disciplinarias. Entre los existentes en la geografía española, destaca por su singular belleza el de Villalón de Campos, del siglo XVI, también en Valladolid.

Gran parte de las picotas desaparecieron a comienzos del siglo XIX en cumplimiento de un mandato de las cortes liberales de Cádiz: «Se ordena la demolición de todos los signos de vasallaje que hubiera en las entradas de los pueblos, casas particulares, o cualesquiera otros sitios». No obstante, algunos pueblos salvaron picotas y rollos punitivos mediante la colocación de esbeltas cruces en su cima, es decir transformándolos en cruceros.

Esclavos como verdugos

En otras épocas, la picota debió de ser elemento común en nuestros paisajes. Tan es así que en 1564 las juntas guipuzcoanas llamaron a que las villas que aún no tuvieran cárcel ni picota las hicieran a su costa de manera inmediata. Al igual que los citados rollos, su posesión simbolizaba la autonomía municipal: en 1608 Legazpi dejó de depender de Segura y junto con el título de 'Villa de por sí' obtuvo autorización para poner «orca, picota, cepo y azote».

Al pie de las picotas aplicaban justicia bien los alguaciles con potestad para su administración o bien el verdugo provincial. La contratación de verdugo era tema habitual en el orden del día de las Juntas de la Hermandad. Reunidas en San Sebastián en 1524, destinaron 10.000 maravedís «para comprar un negro para el dicho oficio». En 1551 el corregidor (representante de la monarquía castellana en el territorio) alertó sobre «la mucha necesidad de verdugo que hay en esta Provincia», lo que motivó que la Junta General de Azkoitia de octubre de ese año aprobase nuevamente la compra de un esclavo para tal menester.

Sus emolumentos eran en parte fijos y en parte por obra. Por ejemplo, a Joanes de Amezaga, vecino de Aramayona contratado en 1573, se le abonaban 15.000 maravedís como salario anual, a lo que sumaba las minutas por trabajos realizados de acuerdo con estas tarifas: un ducado por azotes, otro por tormento a cada individuo, y dos ducados por justicia de muerte. Aparte, recibía una compensación por sus desplazamientos por el territorio.

Gabiria, Ezkio-Itsaso, Segura

En la actualidad se conservan en pie cerca de doscientas picotas en toda España, pero solo dos en Gipuzkoa: en Gabiria y en Ezkio-Itsaso.

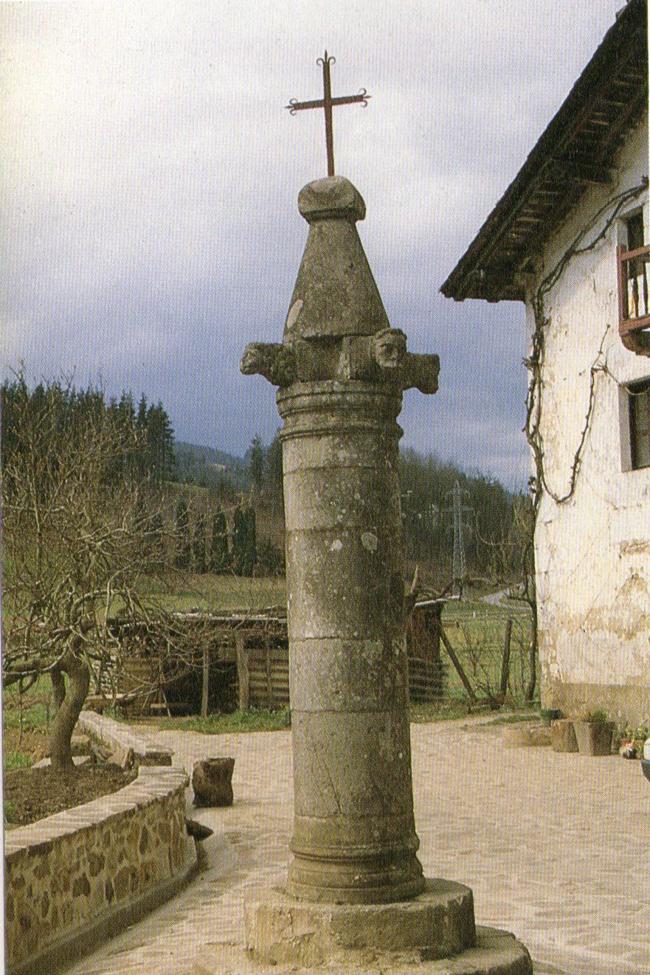

La primera de ellas está situada a la salida en el barrio de Alegi, estratégica encrucijada donde los caminos de Itsaso y Gabiria convergen con los provenientes de Zumarraga y Beasain. De piedra arenisca, se alza a una altura de casi cuatro metros sobre dos gradas circulares. Está compuesta por seis bloques cilíndricos rematados por una talla troncocónica sustentada en cuatro cabezas de animales. Sobre todo el conjunto, una sencilla cruz de hierro forjado.

A media altura presenta un hueco que, según explica el etnógrafo beasaindarra José Zufiaurre Goya, servía para acomodar la cara de los reos a fin de cortarles las puntas superiores de las orejas, con lo que quedaban identificados como malhechores para el resto de sus vidas ('belarrimotzak').

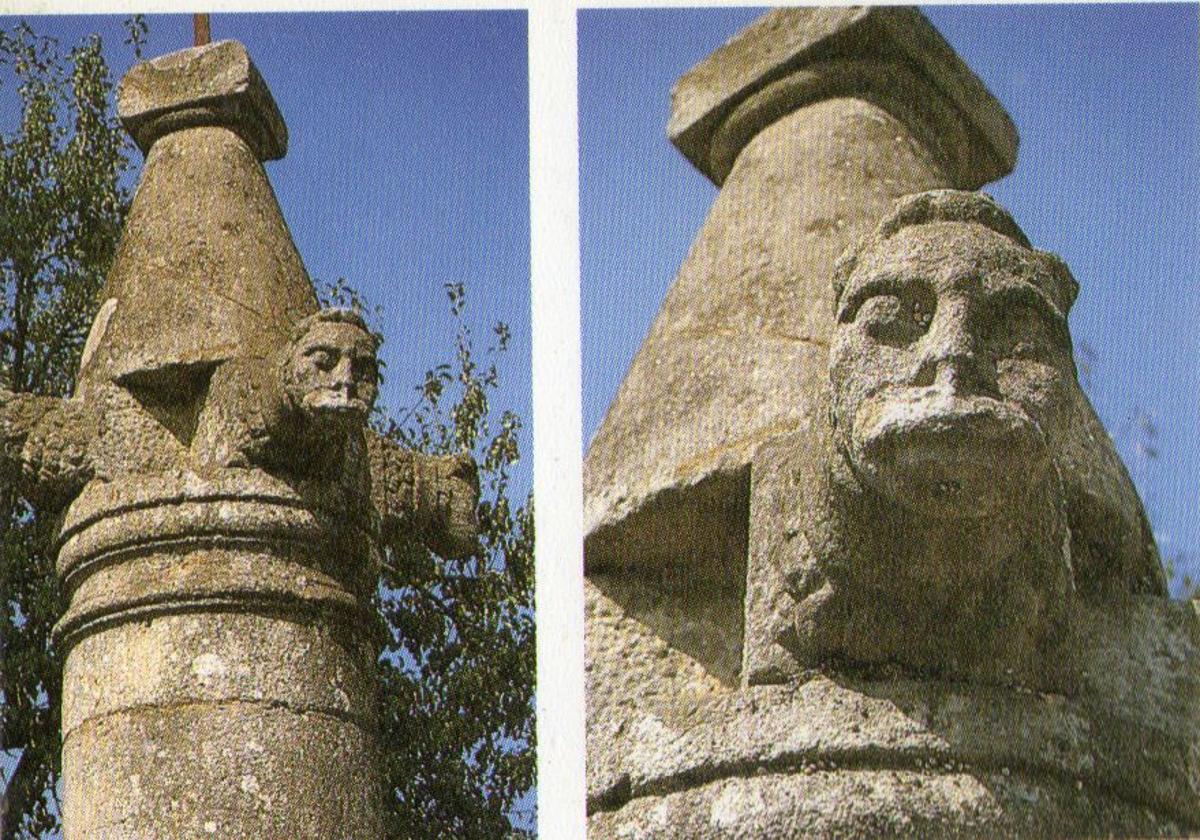

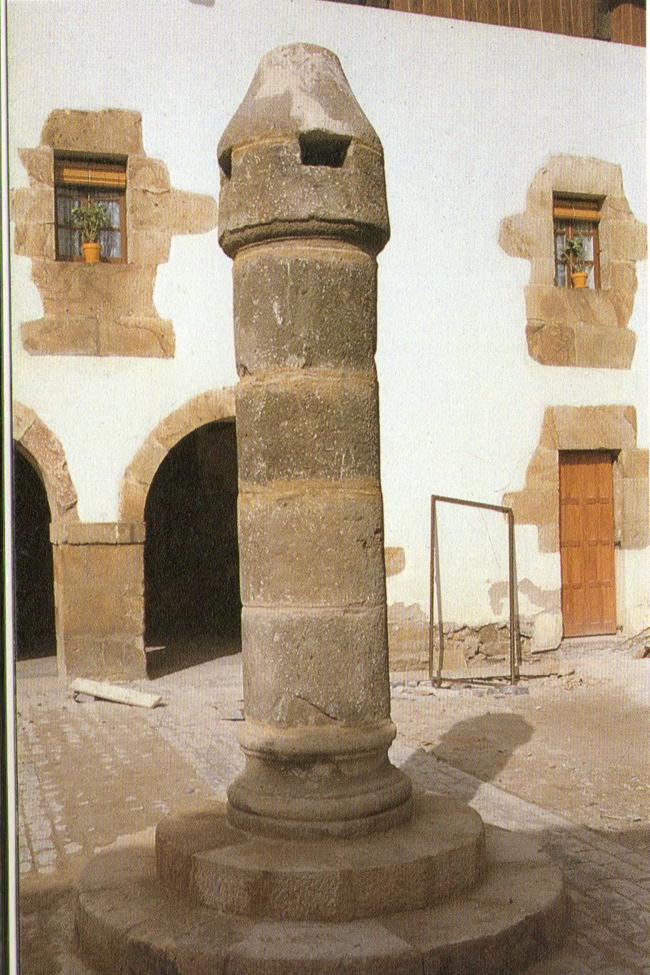

A menos de tres kilómetros se halla la segunda picota íntegramente conservada. Su emplazamiento es no menos estratégico que el anterior: junto al Camino Real y en el cruce de las vías que conducían a Zumarraga y al casco de Ezkio, en proximidad al caserío Santa Lutzi-zahar que servía de posada y parada de postas, y cuyas campas acogían cada año la tradicional feria de Santa Lucía hasta su trasladado a Urretxu-Zumarraga en el siglo XVIII.

Con una altura total de 3,5 m, su fuste de arenisca consta de cuatro piezas cilíndricas de 58 cm de diámetro, y al igual que la de Gabiria descansa sobre dos gradas redondas. En el capitel, una piedra troncocónica con cuatro cavidades para encajar las clavijas de madera de las que colgarían las pruebas del delito, ya fueran objetos fraudulentos o miembros mutilados; y otro hueco en su coronación tal vez para insertar una cruz.

Por el mismo José Zufiaurre conocemos la existencia de restos de otras dos picotas en Gipuzkoa: la base de una en Itsaso, aparecida en 1934 y ubicada en la plaza; y varias piedras localizadas en 1994 en Liliku de Segura, topónimo que podría derivar de 'Il leku', lugar de muerte o cadalso, interpretación que coincide con la tradición oral de que en dicho terreno se realizaban ejecuciones.

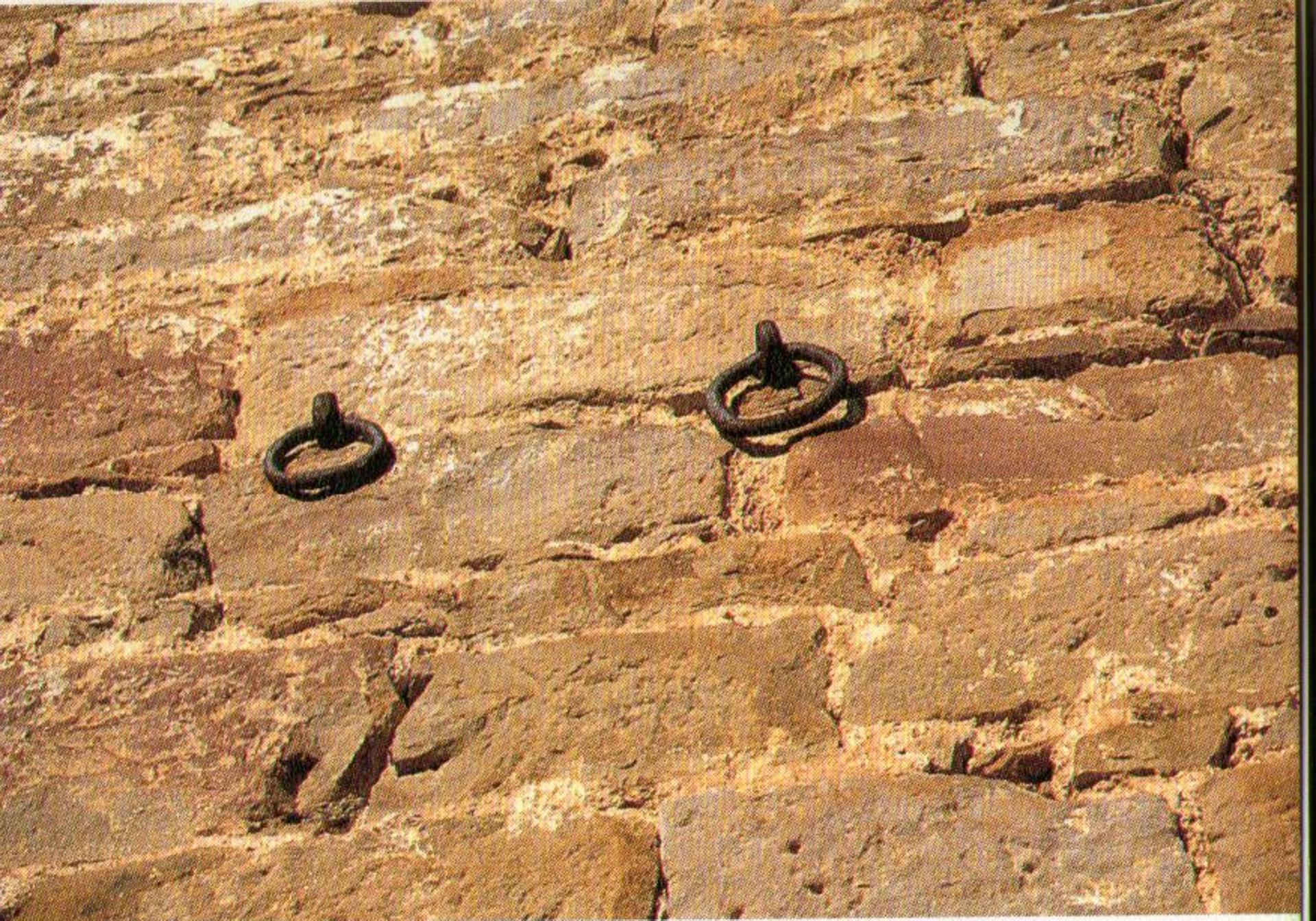

Otros instrumentos para el castigo eran las argollas de hierro. Las encontramos, por ejemplo, en el exterior de la iglesia de Santa María Magdalena del barrio de Marin en Eskoriatza. Se ha dicho que el ennegrecimiento de las piedras sobre las que se insertan es prueba de que allí se quemaba a los delincuentes por orden del antiguo conde y señor del lugar.

La cárcel de Zerain, que data del año 1711, también presenta unas argollas en sus paredes de las que se fijarían a los presos. Hoy museizada, en la misma mazmorra se conserva un cepo para la inmovilización de los penados.

Por último, Zufiaurre aporta 25 topónimos que llevan el prefijo euskérico 'urka' (horca, picota) en las localidades guipuzcoanas de Olaberria y Urnieta (seis en cada una), Albiztur y Hernialde (cuatro), Zizurkil (dos), Amezketa, Beasain y Orexa (1). (No se puede descartar que se trate de topónimos descriptivos de antiguos espacios de ajusticiamiento.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión