El Carnaval del Centenario

Hace 125 años, San Sebastián celebró unos memorables Inauteriak como despedida del siglo XIX en los que exhibió todo su talento creativo y humorístico

En la larga historia del Carnaval en San Sebastián, la edición de 1900 figura como una de las más recordadas. En ese año la fiesta renació después de una década de agonía, y además lo hizo con un esplendor nunca antes visto.

Sucedió que desde 1887 la reina regente María Cristina y su recién nacido Alfonso empezaron a veranear en la ciudad, y tras su estela llegó un turismo cortesano, político y aristocrático. El Ayuntamiento, interesado en dar solaz a tan distinguida colonia, consiguió que las comparsas trasladaran a las fechas estivales sus mejores espectáculos, tradicionalmente concentrados en el ciclo festivo que va del 20 de enero a los carnavales. De modo que, parafraseando el proverbio, «desvistieron a un santo para disfrazar a otro».

Con el deseo de recuperar el Carnaval y su peculiar espíritu, en 1900 se organizó una gran celebración de despedida del siglo XIX. Bajo la dirección de la sociedad Unión Artesana y con implicación de miles de donostiarras, toda la creatividad y el talento que la ciudad atesoraba cobró cuerpo en unos carnavales preñados de humor y diversión, arte y elegancia. Cuatro días mágicos que, para que nada faltara, terminaron con un chaparrón de los que hacen época.

En su libro 'Eraldeak. Carnaval donostiarra del siglo XIX', el músico e investigador Juan Antonio Antero Aranzamendi ofrece todos los detalles sobre el Carnaval de hace 125 años. En sus descripciones nos apoyamos para lo que sigue.

Kilómetro y medio de carrozas y comparsas

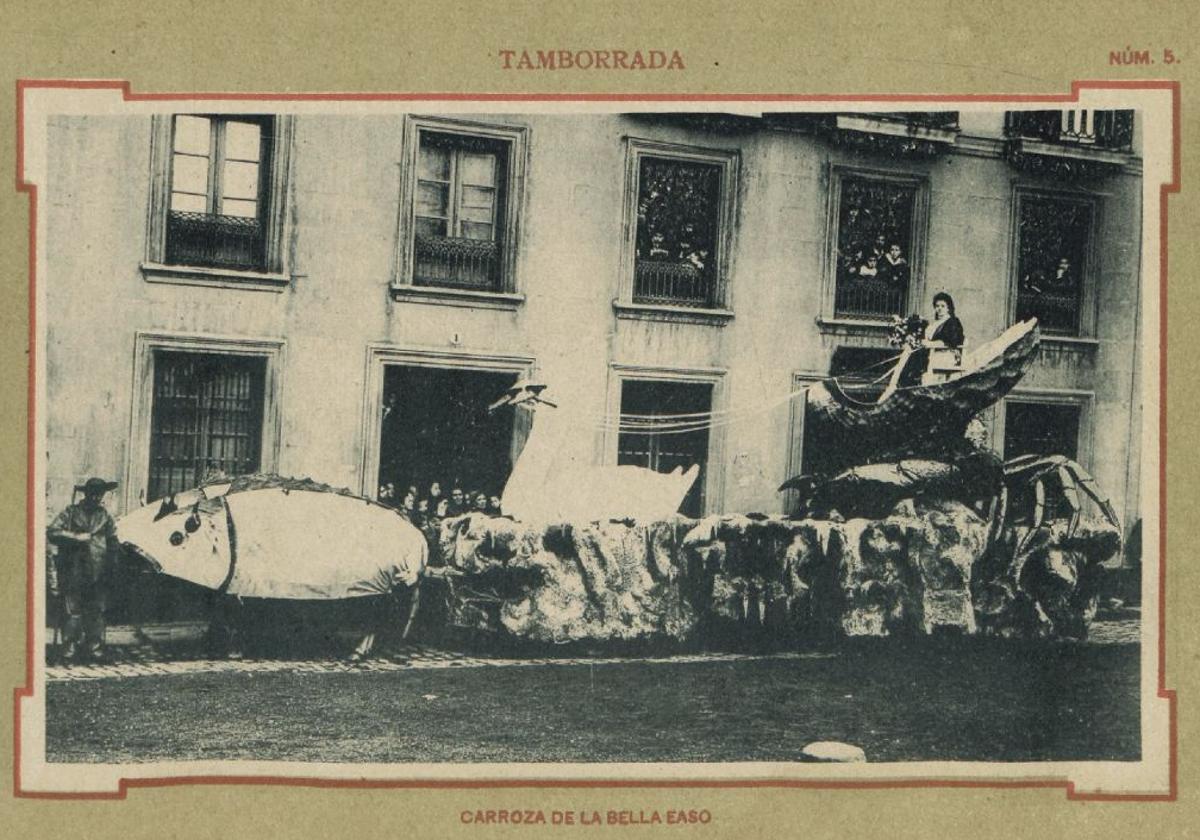

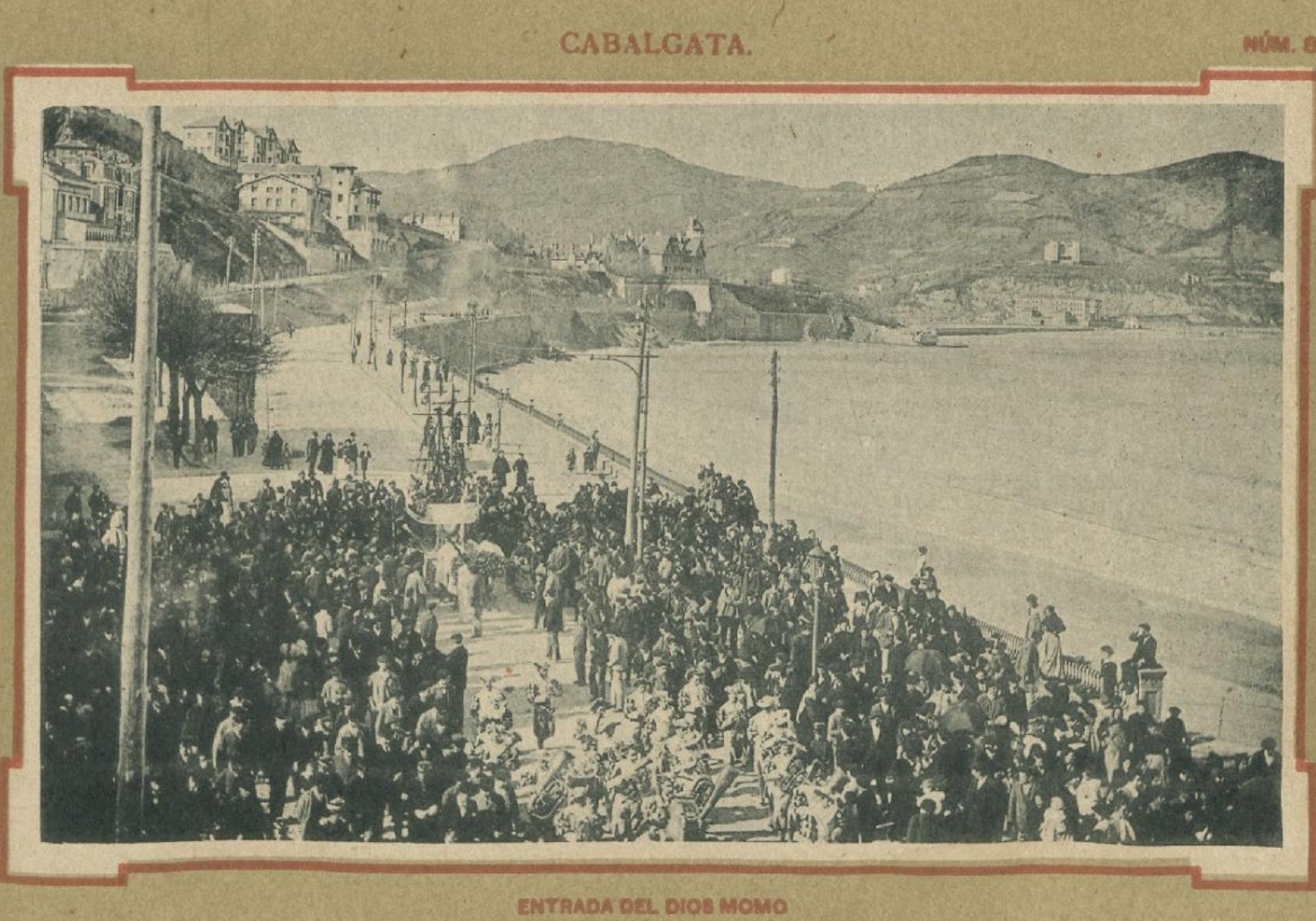

El domingo 25 de febrero por la mañana, el dios Momo hizo su entrada triunfal por la calle Zubieta siendo recibido por la carroza de la Bella Easo y una tamborrada. Ya por la tarde, en la plaza de toros de Atocha se escenificó el 'Paso honroso de Suero de Quiñones', justa medieval entre jinetes que evocaba un episodio medieval asociado al Camino de Santiago. A ello siguió la disputa de juegos, bailes de época y, para terminar, la interpretación de la 'Gran Cantata a la Guerra y a la Belleza' del maestro José Rodoreda, antiguo director de la Banda de Música de Barcelona que ahora lo era de la San Sebastián, al frente de un centenar de orfeonistas y de músicos.

Como cierre a la jornada dominical estaba prevista una retreta protagonizada por un dragón de 42 metros de largo iluminado con bombillas eléctricas, precedido por una banda de música y una comparsa de ranas más una vistosa farola (la luz funcionaba entonces como imprescindible envoltorio mágico para cualquier evento). Pero a poco de iniciada, un viento huracanado descompuso al grupo, la monstruosa figura se deshizo y la comitiva hubo de retirarse.

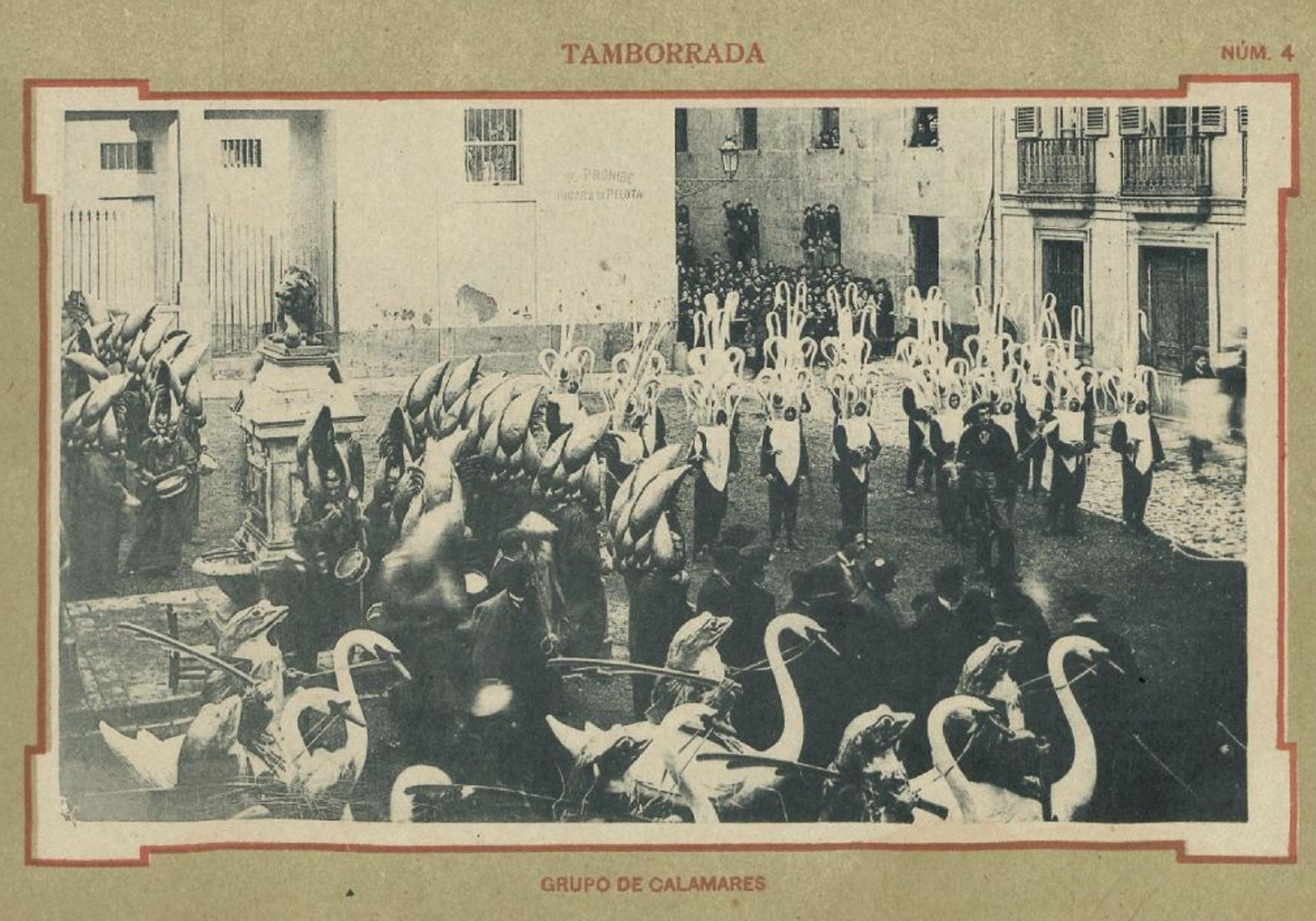

El momento álgido del Carnaval llegó el lunes con la abigarrada cabalgata en la que 24 comparsas desfilaron en procesión festiva de casi kilómetro y medio de largo. Abría la comitiva una carroza con forma de barco a vapor de doble chimenea que disparaba confetis desde sus cañones, seguida por una 'tamborrada marisquera' que había cosechado entusiastas aplausos en el pasado día de San Sebastián: docenas de txipiriones, 'lanpernak', 'muskuiluak' y lapas bailaban al ritmo de 'Mariscos en la tierra' y 'Lamentos del chipirón', piezas compuestas para la ocasión por Raimundo Sarriegui («el Offenbach del carnaval donostiarra», como era llamado entonces), todo bajo la batuta del maestro Rodoreda vestido de Lapa Mayor.

No podía haber mejor introducción a la carroza de la Bella Easo, también de ambiente marino: entre rocas, un cangrejo y, sobre él, una gran concha en la que viajaba la Bella Easo encarnada por la modistilla Ulpiana Rodríguez llevando las riendas de dos enormes cisnes y un ramo de flores. Escoltaba a la deidad local una escuadra de 25 ranas montadas también sobre palmípedos y una banda de música bávara.

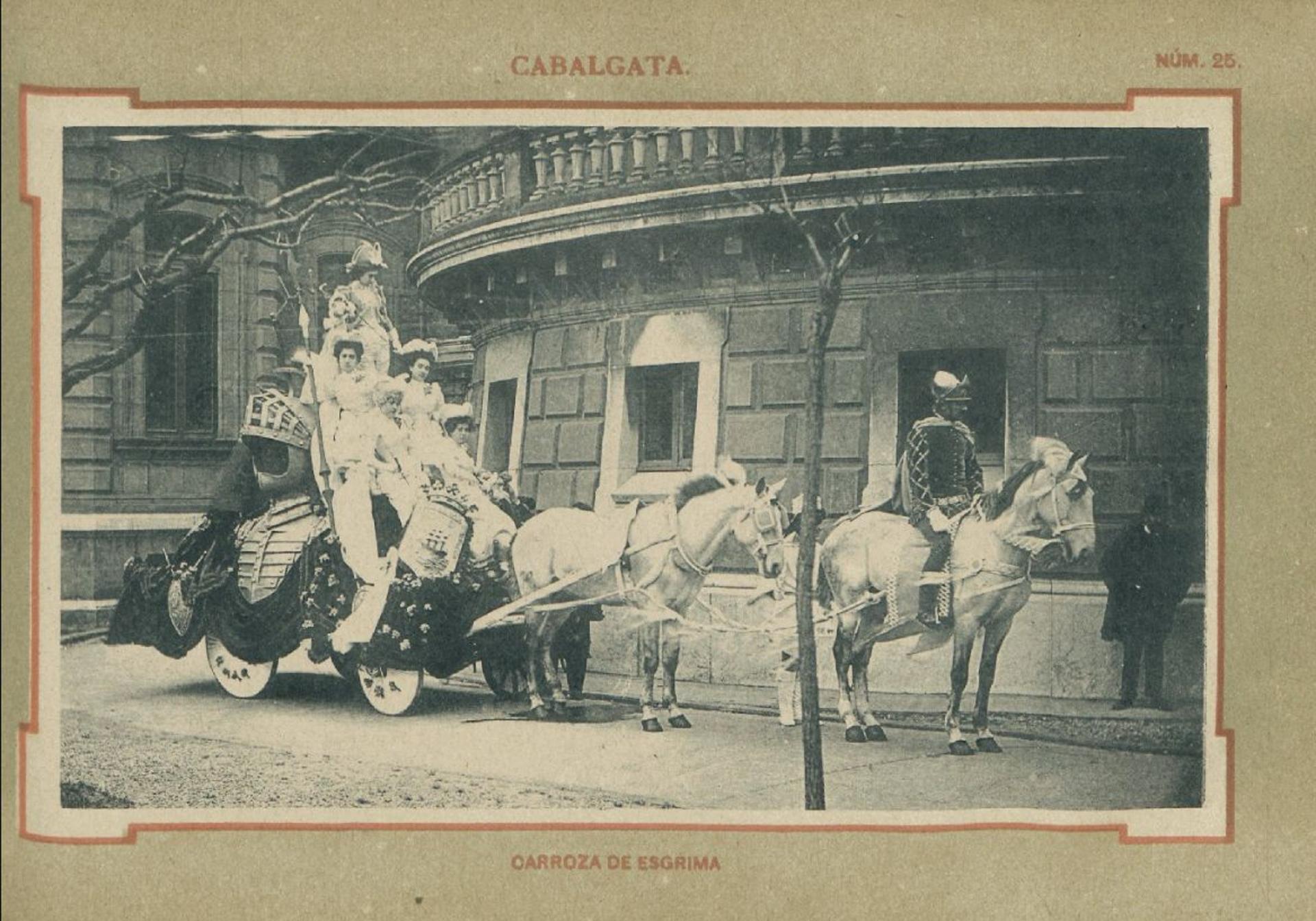

Varias carrozas y comparsas representaron, de forma paródica, el trabajo de los distintos gremios de la ciudad: vinateros y toneleros; panaderos; pintores, litógrafos, sastres y zapateros; cocineros; carpinteros; cafeteros; albañiles, canteros, escultores y marmolistas; herreros y linterneros; gremio de tejidos... Entremedias, marchaban las sociedades locales cada una con su peculiar motivo escénico y coreográfico: Círculo de Esgrima, Veloz Club Donostiarra, Club Náutico, Club Cantábrico...

No debe extrañar que ante nuestra mirada de gente del siglo XXI, sobresaturada de artificios visuales, aquel Inauteriak tal como lo muestran las fotografías se nos aparezca cándido y transgresoramente timorato. Sin embargo, no deberíamos minusvalorar el esfuerzo, la chispa y el gusto de los y las donostiarras de entonces, que compensaban sus limitados medios con una imaginación a raudales. Conviene ponerse en el contexto.

Entierro pasado por agua

Como hemos anticipado, en la preparación y ejecución del 'Carnaval del Centenario' se movilizaron sociedades, gremios y voluntarios, así como reconocidas figuras de los ámbitos artístico, musical, literario y social, dando prueba de las enormes reservas de talento existentes en una ciudad entonces de 41.000 habitantes (solo algo más de lo que suman hoy los barrios de Altza y Gros).

Los arquitectos y también primos Ramón Cortázar y Luis Elizalde estuvieron al frente de la organización de la cabalgata; el pintor Rogelio Gordón diseñó el mencionado Gran Dragón que desbarató el viento el domingo; Pepe Iñiguez, quien, como Gordón, luego dirigiría la Escuela de Artes y Oficios, confeccionó los cisnes de la Bella Easo; el pintor Remigio Ituarte se encargó de los trajes de los heraldos y timbaleros que acompañaban al cañón de confetis; el reputado fotógrafo Hermenegildo Otero vistió a 'lanpernak', mejillones y lapas utilizando más de cuatro toneladas de engrudo (¡ahí es nada!); y el artista local Enrique Dorda aderezó la muy celebrada carroza del Club Náutico, un carro andaluz de romería exuberantemente adornado con flores y ramaje desde donde una cuadrilla de flamencos animaba con sus cánticos.

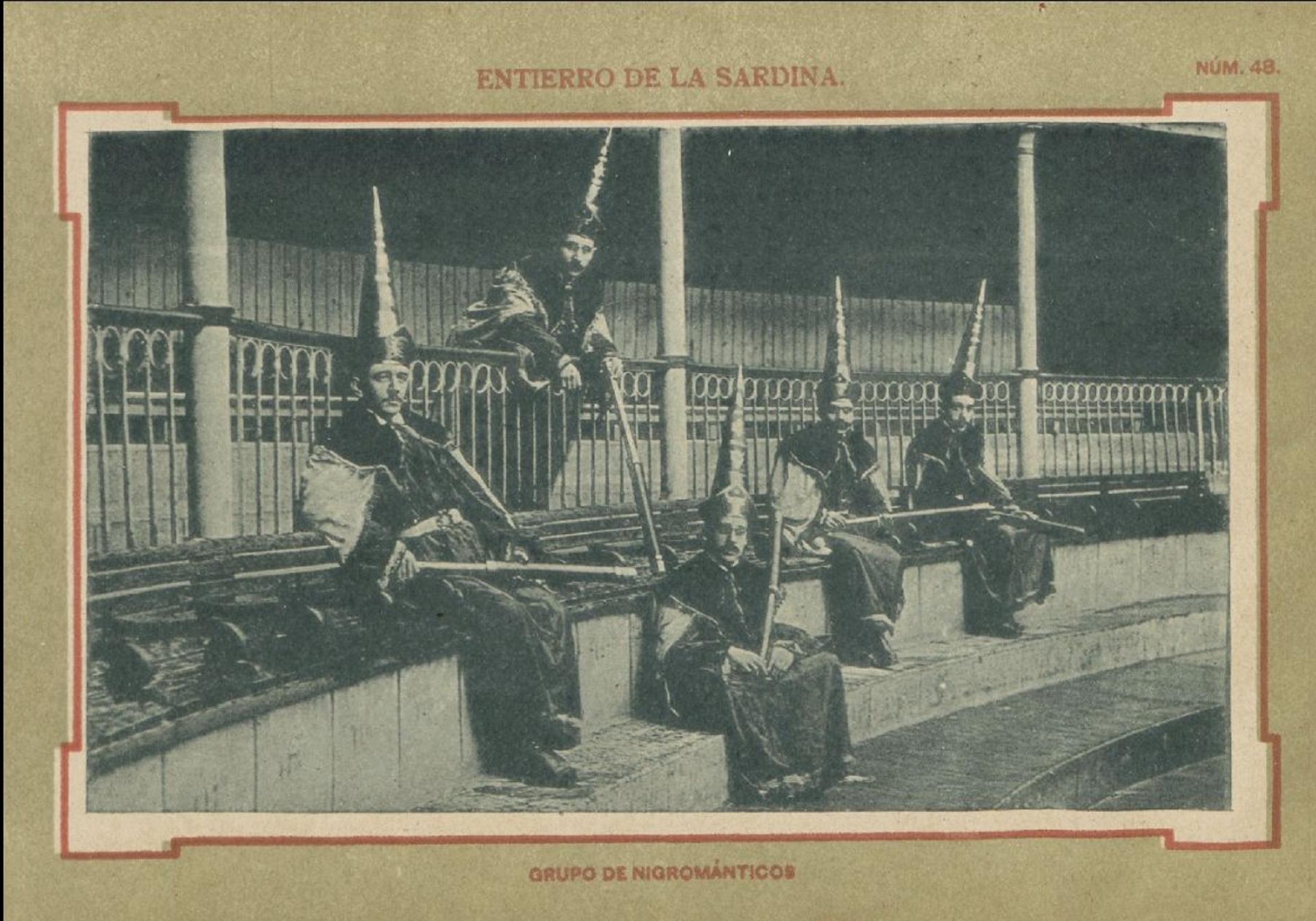

Para la apoteosis de la noche del martes 27 de febrero, el arquitecto municipal José Goicoa aprestó una carroza fúnebre con forma de barco: un dragón en su proa, un caracol en la popa y en el centro un pabellón sostenido por cuatro cangrejos de río bajo el que reposaba el 'cadáver' del dios Momo. Su comitiva estaba formada por pierrots, demonios, guerreros, otra vez el dragón, nigrománticos con catalejos para mirar el futuro y fantasmas ensabanados, entre otras inquietantes criaturas.

Sobre la explanada de Alderdi-Eder se habilitó un escenario con escotillones y los imprescindibles juegos de luces proyectados sobre cristales de colores. Allí, los astrólogos debían explorar el espacio con sus telescopios, los diablos marcarse una macabra danza y, en el cénit, un globo aerostático se elevaría a los cielos llevándose a la difunta sardina a los sones de la 'Marcha Fúnebre' compuesta en su día por el maestro José Juan Santesteban. Todo ello, sumado a los efectos visuales de bengalas, hachones y elementos eléctricos, hubieran dado como resultado una despedida fabulosa... de no haberse interpuesto la lluvia.

Dijo un cronista que nunca se había visto en San Sebastián mayor aguacero que el de aquella noche. La humedad hizo saltar el sistema eléctrico y se produjo un apagón, quedando solo la luz de antorchas y bengalas. Tampoco hubo modo de inflar con aire caliente el globo destinado a volar con la sardina. Azotado por el viento y el agua, el público huyó en espantada.

Así que el 'Chaparrón del Siglo' puso la guinda al 'Carnaval del Centenario'.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión